霍亂毒素的結構、功能和致病機制及在醫學領域的應用

引言

霍亂毒素(Cholera Toxin,霍亂毒素)自發現以來,其獨特的性質和廣泛的功能引發了科學界的濃厚興趣。從最初被視作單純引發霍亂癥狀的腸毒素,到如今成為免疫學和醫學研究的焦點,霍亂毒素在多個領域展現出巨大的潛力。

發現歷程

1884 年,羅伯特・科赫從埃及的糞便樣本中分離出霍亂弧菌,兩年后他推測霍亂弧菌分泌的 “毒素” 是引發疾病癥狀的原因。直到 1959 年,S.N. De 才證實了霍亂毒素的存在,發現霍亂弧菌的無細胞培養濾液能在成年兔結扎的回腸袢中引發大量 “米湯樣” 液體積累。隨后,理查德・芬克爾斯坦的團隊成功分離和純化了 霍亂毒素,并明確了其亞基結構。1973 年,King 和 van Heyningen 發現了霍亂毒素的受體 —— 單唾液酸神經節苷脂 GM1,為深入理解霍亂毒素的作用機制奠定了基礎。

霍亂毒素的結構與致病機制

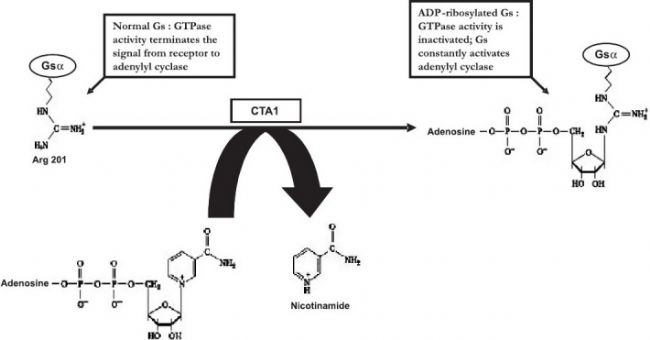

霍亂毒素由 A 亞基(240 個氨基酸,分子量 28kD)和五個 B 亞基(每個 103 個氨基酸,分子量 11kD,總分子量約 56kD)組成。A 亞基又分為 A1 和 A2 兩個結構域,A1 負責催化 ADP - 核糖基化,A2 則起到連接 A1 與 B 亞基五聚體的作用。

霍亂毒素通過 B 亞基與 GM1 受體結合,經內吞作用進入細胞,逆行運輸至內質網。在這一過程中,A 亞基與 B 亞基解離,A1 結構域借助內質網相關降解途徑進入細胞質,催化 Gsα 亞基的 ADP - 核糖基化,使腺苷酸環化酶持續激活,細胞內 cAMP 水平升高,最終導致氯離子外流、鈉離子內流減少,大量水分通過腸道細胞排出,引發霍亂的典型癥狀 —— 嚴重腹瀉和嘔吐。

霍亂毒素的免疫調節功能

除了致病作用,霍亂毒素還具有顯著的免疫調節特性。它可以作為免疫佐劑,增強抗原呈遞細胞對抗原的呈遞能力,促進 B 細胞的同種型分化,增加 IgA 的形成,同時上調細胞表面共刺激分子和趨化因子受體的表達。

霍亂毒素對免疫應答的極性影響存在爭議,有研究表明它可促使幼稚 T 細胞向 Th2 表型分化,也有研究發現它能誘導 Th1/Th2 混合型免疫應答。

霍亂毒素還能抑制炎癥反應,霍亂毒素B 預處理巨噬細胞可抑制 LPS 刺激下 TNFα 和 NO 的產生,其機制與誘導 MAPK 磷酸酶 - 1(MKP1)表達、抑制 Janus 激酶和 p38 激活有關。

霍亂毒素在醫學領域的應用

基于霍亂毒素的這些特性,它在醫學領域展現出了廣泛的應用前景。在疫苗研發方面,CTB 已被納入國際許可的口服霍亂疫苗 DUKORAL™中,該疫苗由 rCTB 與熱或福爾馬林滅活的霍亂弧菌 O1 全細胞混合而成,經大規模臨床試驗驗證安全有效。

在免疫治療方面,CTB 能誘導黏膜免疫耐受,用于治療自身免疫性疾病。例如,CTB 與髓鞘堿性蛋白結合可預防實驗性過敏性腦脊髓炎,與胰島素結合能延緩一氧化氮缺陷小鼠胰島素依賴型糖尿病的發病,未結合的 rCTB 也能在 NOD 小鼠中誘導長期的糖尿病保護作用。針對白塞病和克羅恩病的臨床試驗也初步證實了 CTB 治療的安全性和有效性。

小結

盡管 霍亂毒素在醫學研究中取得了諸多進展,但將其應用于人類治療仍面臨挑戰,主要是其全毒素的毒性問題。為此,科研人員通過多種策略開發低毒或無毒的霍亂毒素衍生物,如選擇CTB 作為佐劑、進行定點突變以及構建融合蛋白等,在降低毒性的同時保留其免疫調節和佐劑活性。霍亂毒素作為一種多功能蛋白質,在結構、功能和醫學應用方面的研究成果為未來的免疫學和醫學發展提供了重要的理論基礎和實踐方向。隨著研究的不斷深入,有望進一步挖掘其潛力,開發出更多安全有效的治療方法和疫苗,為人類健康事業做出更大貢獻。

杭州斯達特 (www.starter-bio.com)志在為全球生命科學行業提供優質的抗體、蛋白、試劑盒等產品及研發服務。依托多個開發平臺:重組兔單抗、重組鼠單抗、快速鼠單抗、重組蛋白開發平臺(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通過歐盟98/79/EC認證、ISO9001認證、ISO13485。