IVScope小動物活體成像助力潰瘍性結腸炎治療效果評估研究

潰瘍性結腸炎(UC)以活性氧(ROS)水平升高和腸道菌群失調為特征,影響全球數百萬患者。益生菌療法在臨床上常用于調節腸道菌群,緩解結腸炎癥狀。但口服益生菌(LGG)面臨生物活性有限、作用時間短、病理條件復雜及療效單一等挑戰。

近期在《Materials Horizons》刊登了一項新研究。研究團隊提出了一種有前景的口服納米藥物策略,通過將天然衍生的小分子藥物與益生菌結合,實現了對炎癥性疾病治療的效果。

近期在《Materials Horizons》刊登了一項新研究。研究團隊提出了一種有前景的口服納米藥物策略,通過將天然衍生的小分子藥物與益生菌結合,實現了對炎癥性疾病治療的效果。

具體來說,科研團隊設計了一種植物來源的18-甘草酸(18b-GA)前藥納米膠束,這種納米膠束具有清除ROS和炎癥的能力,同時具備抗抑郁效果。它可以達到在保護益生菌并增強治療UC及其相關抑郁樣行為的效果。當這些納米膠束口服給藥至UC病變部位時,它們會在過量的ROS作用下解離,并釋放18b-GA,從而減輕結腸炎癥反應和氧化應激,為LGG修復腸道屏障完整性和恢復腸道微生物群提供有利的微環境。進一步研究發現,STG納米膠束與LGG的協同治療效果通過抑制小膠質細胞的激活和減少神經炎癥,有效緩解了UC相關的抑郁樣行為。

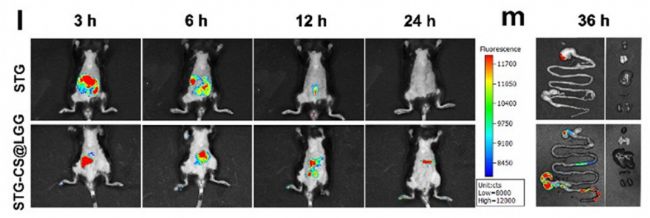

在小動物活體成像實驗中,團隊用 Cy5.5 熒光染料標記 STG 納米膠束,構建熒光標記的 STG-CS@LGG 復合系統。通過活體成像技術實時監測小鼠口服后的分布:

小鼠注射Cy5.5標記的STG納米微球和Cy5.5標記的STG-csaLGG后不同時間點的熒光圖像

STG-CS@LGG 在腸道內滯留時間長達 36 小時,而游離 STG 納米膠束 24 小時后即消失,證明益生菌 LGG 幫助納米藥物錨定炎癥部位。36 小時后解剖成像顯示,熒光信號主要集中在結腸病變處,其他器官幾乎無分布,驗證其對腸道炎癥的特異性靶向性。在上述動物活體實驗中,研究團隊使用了上海勤翔IVScope 8200小動物活體成像系統。

參考文獻

Xinyue Zhang, Shuyun Lin, RuiXin, et al. Reactive oxygen species-responsive prodrug nanomicelle-functionalized Lactobacillus rhamnosus probiotics for amplified therapy of ulcerative colitis. Mater. Horiz., 2025.https://doi.org/10.1039/D5MH00114E

標簽:

動物活體成像

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com