角蛋白的基因結(jié)構(gòu)、中間絲特性、表達(dá)模式及其與皮膚病癥的關(guān)系

角蛋白基因

角蛋白基因隸屬于中間絲基因家族,且規(guī)模最為龐大,在人類中間絲基因產(chǎn)物中,半數(shù)皆為角蛋白。目前已鑒定出 54 種人類角蛋白,其中 37 種于上皮細(xì)胞表達(dá),17 種與毛發(fā)相關(guān)。這些基因由一對原始基因經(jīng)漫長的復(fù)制與序列變異進(jìn)化而來,且并非隨機(jī)分布于染色體,而是高度集中在兩個特定區(qū)域。具體而言,28 種 Ⅰ 型角蛋白基因,除 K18 定位于 12 號染色體外,大多位于 17q21;26 種 Ⅱ 型角蛋白基因則定位于 12q13,這種獨(dú)特定位暗示其在進(jìn)化中存在特殊調(diào)控機(jī)制,深刻影響著角蛋白功能。

在基因結(jié)構(gòu)上,Ⅰ 型和 Ⅱ 型角蛋白基因存在相似性,擁有共同的內(nèi)含子 / 外顯子交界。一般情況下,Ⅰ 型包含 8 個外顯子和 7 個內(nèi)含子,Ⅱ 型有 9 個外顯子和 8 個內(nèi)含子,不過也有少數(shù)例外。盡管同屬一個基因家族,各角蛋白基因的核酸序列卻差異顯著,其中央 α 螺旋區(qū)核酸序列同源性僅 30%-40%,遠(yuǎn)低于其他同類中間絲基因(60%-75%)。這種序列差異賦予不同角蛋白獨(dú)特功能,以契合不同組織與細(xì)胞需求。

角蛋白中間絲的特性

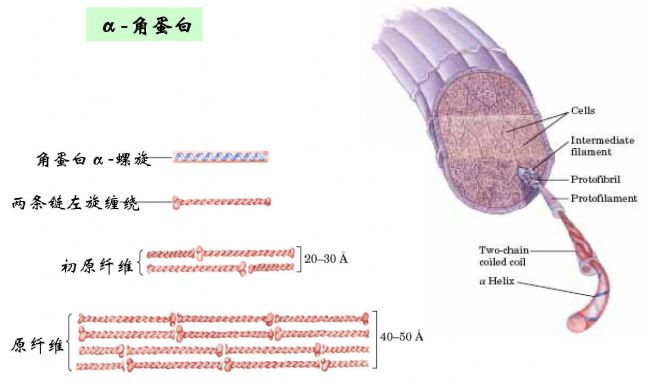

角蛋白作為表皮及毛發(fā)角質(zhì)形成細(xì)胞內(nèi)的主要結(jié)構(gòu)蛋白,是上皮細(xì)胞的顯著標(biāo)志。其形成的角蛋白中間絲直徑 8-10nm,處于肌纖維(6nm)與微小管(23nm)之間,因而歸屬于中間絲家族。中間絲的核心結(jié)構(gòu)為長約 47nm、由約 310 個氨基酸組成的中央桿狀 α 螺旋功能區(qū),分子量約 38kD。該區(qū)域氨基酸按每 7 個一組(abcdefg)n 重復(fù)排列,a 和 d 位為非極性基因,其余為極性或帶電荷基因,此排列使中央 α 螺旋區(qū)由 4 個螺旋狀結(jié)構(gòu)通過短連接區(qū)隔開。在溶液中,中間絲纖維借此結(jié)構(gòu)自發(fā)聚合,依次形成螺線狀二聚體、四聚體、八聚體,最終構(gòu)建成直徑 10nm 的纖維絲,這些纖維絲常聚集成張力絲,貫穿細(xì)胞質(zhì),與相鄰角質(zhì)形成細(xì)胞的橋粒復(fù)合體以及表 - 真皮交界處的半橋粒復(fù)合體相連,為細(xì)胞提供強(qiáng)大機(jī)械支撐,維持細(xì)胞形態(tài)與穩(wěn)定性。

基于氨基酸序列、電荷、大小、免疫學(xué)特征以及與羊毛的同源性,人類角蛋白分為 Ⅰ 型(酸性,分子量 40-63kD,涵蓋 K10-K20)和 Ⅱ 型(中性或堿性,分子量 53-67kD,包括 K1-K9)兩大家族。兩大家族角蛋白在結(jié)構(gòu)與功能上既有共性又有差異,除具備中間絲纖維普遍特征外,還呈現(xiàn)獨(dú)特性質(zhì):不同角蛋白基因核酸序列變異大,奠定了多樣性與功能特異性基礎(chǔ);角蛋白表達(dá)具有高度組織特異性,僅見于上皮組織;角蛋白纖維由 Ⅰ 型和 Ⅱ 型以 1:1 比例聚合形成異種二聚體,區(qū)別于其他中間絲的同種二聚體,且其特定配對表達(dá)受細(xì)胞類型、組織類型、發(fā)展階段、分化狀況以及疾病等多種因素影響。

角蛋白的表達(dá)特異性還體現(xiàn)在分化特異性上。表皮基底層未分化細(xì)胞與向表面移行的不同分化程度角質(zhì)形成細(xì)胞,表達(dá)的角蛋白種類有別。各角蛋白間核酸序列差異明顯,但 α 螺旋區(qū)氨基酸序列同源性較高。不同 Ⅱ 型角蛋白間 α 螺旋區(qū)同源性可達(dá) 60% 以上,2B 區(qū)更是在 67%-87% 之間;Ⅰ 型角蛋白之間 2B 區(qū)氨基酸序列同源性變異較大,在 47%-95% 范圍。而兩型角蛋白間 2B 區(qū)同源性相對較低,為 31%-42%。與之形成鮮明對比的是,角蛋白的 N(氨基)和 C(羧基)末端序列變異極大,大小、序列以及一、二級結(jié)構(gòu)各不相同,這使得角蛋白在不同細(xì)胞環(huán)境和生理過程中,能發(fā)揮特定功能,如參與細(xì)胞間信號傳導(dǎo)、調(diào)節(jié)細(xì)胞分化和增殖等。

角蛋白在表皮的表達(dá)模式

角蛋白在表皮不同層次呈現(xiàn)特異性表達(dá)模式,并與角蛋白相關(guān)蛋白協(xié)同作用。基底層主要表達(dá) K5/K14 角蛋白,為表皮生長和修復(fù)提供基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)支持。隨著細(xì)胞向表層分化進(jìn)入棘層,除 K5/K14 外,K1/K10 開始表達(dá),同時內(nèi)披蛋白作為角蛋白相關(guān)蛋白出現(xiàn),參與維持細(xì)胞間連接和表皮韌性。顆粒層中,K1/K10、K5/K14 持續(xù)表達(dá),絲聚合蛋白、兜甲蛋白等角蛋白相關(guān)蛋白也參與其中,這些蛋白相互作用有助于形成角質(zhì)層前體結(jié)構(gòu)。在角質(zhì)層,K1/K10 是主要角蛋白,與兜甲蛋白、內(nèi)披蛋白等共同構(gòu)成角質(zhì)包膜,發(fā)揮保護(hù)皮膚免受外界環(huán)境侵害的關(guān)鍵作用。這種在表皮各層的特異性表達(dá),反映了角蛋白在皮膚發(fā)育和維持過程中的動態(tài)變化:基底層角蛋白表達(dá)為表皮干細(xì)胞增殖和分化提供必要結(jié)構(gòu)基礎(chǔ);棘層和顆粒層多種角蛋白和相關(guān)蛋白協(xié)同作用,促進(jìn)細(xì)胞分化和表皮屏障功能逐漸形成;角質(zhì)層角蛋白與相關(guān)蛋白構(gòu)建的緊密結(jié)構(gòu),最終形成皮膚的第一道防線,有效防止水分丟失、抵御病原體入侵等。

角蛋白缺陷引發(fā)的皮膚疾病

角蛋白的先天缺陷往往會引發(fā)多種遺傳性皮膚疾病。單純性大皰性表皮松解癥(EBS)是典型的常染色體遺傳性水皰病,發(fā)病可呈顯性或隱性,患者自出生患病,輕微外傷即可誘發(fā)大皰,臨床上分為三型。自 20 世紀(jì) 80 年代起發(fā)現(xiàn)角蛋白纖維異常凝聚與 EBS 相關(guān),1991 年攜帶突變 K14 基因的轉(zhuǎn)基因鼠出現(xiàn)類似人類 EBS 癥狀,明確其與 K14 或 K5 基因的突變有關(guān)。后續(xù)研究表明,EBS 患者的 K14 或 K5 基因存在點(diǎn)突變或小段缺失,導(dǎo)致角蛋白氨基酸序列改變,不同亞型 EBS 基因突變位點(diǎn)各有特點(diǎn),如 D-M EBS 患者常見 K14 角蛋白中央 α 螺旋區(qū) 1A 部位的突變,W-C EBS 多為 K5 基因的點(diǎn)突變,隱性 Köebner EBS 患者的 K14 基因存在特殊突變導(dǎo)致 K14 角蛋白截?cái)唷?/span>

大皰性先天性魚鱗病樣紅皮病(BCIE),又稱表皮松解性角化過度型魚鱗病,是常染色體顯性遺傳性大皰病,患者出生即發(fā)病,組織學(xué)表現(xiàn)為典型的表皮松解性角化過度。轉(zhuǎn)基因鼠和患者基因分析顯示,K10 或 K1 的突變是致病主因,常見突變類型為 K10 1A 區(qū)的點(diǎn)狀突變。與之相關(guān)的 Siemens 大皰性魚鱗病是一種輕型病變,主要由 K2e 突變引起,病變局限于顆粒層。

EH 型表皮痣患者部分子女會出現(xiàn) EH 病變,患者自身為 K10 角蛋白突變鑲嵌型,即突變僅在皮損處表皮檢出,推測這種鑲嵌型是由于受精卵后不同細(xì)胞克隆增生,其中一組 K10 基因發(fā)生突變所致。

表皮松解性掌跖角化病(EPPK)在組織學(xué)上同樣表現(xiàn)為表皮松解性角化過度,但病變局限于掌跖部,由掌跖部位特異性角蛋白 K9 突變引起,常見突變?yōu)?1A 區(qū)第 162 基因的 C→T 突變。

先天性厚甲癥過去未被認(rèn)為與角蛋白異常有關(guān),近年來研究發(fā)現(xiàn)其與 K17、K16 或 K6 的點(diǎn)突變相關(guān),患者表現(xiàn)為甲增厚、營養(yǎng)不良,有時伴有毛發(fā)缺陷及掌跖角化過度。

念珠狀毛發(fā)是常染色體顯性遺傳性疾病,患者毛干粗細(xì)不均呈念珠狀,毛發(fā)脆弱易斷,研究發(fā)現(xiàn)毛發(fā)角蛋白基因 HB1、HB3 或 HB6 的突變是致病因素,不同基因的突變位點(diǎn)存在差異。

此外,在一些表皮疾病中,角蛋白表達(dá)雖因繼發(fā)性調(diào)控改變而非原發(fā)性基因缺損,但也發(fā)生變化,如銀屑病患者角質(zhì)形成細(xì)胞中,K16 及 K17 是增生過度的標(biāo)志;表皮創(chuàng)傷或內(nèi)環(huán)境不穩(wěn)定時,K1 及 K10 表達(dá)減少,K6 或 K16 表達(dá)增多;表皮癌變?nèi)琪[狀細(xì)胞癌時,K1 及 K10 表達(dá)降低,K8 及 K18 表達(dá)升高。這些變化對于判斷表皮分化狀況和鑒別原發(fā)性病因具有重要意義。

小結(jié)

角蛋白從基因結(jié)構(gòu)、中間絲特性、表皮表達(dá)模式到與皮膚疾病的緊密關(guān)聯(lián),構(gòu)成了一個復(fù)雜而有序的體系。深入研究角蛋白,不僅有助于全面理解皮膚生物學(xué)特性,還為皮膚相關(guān)疾病的診斷、治療以及新型藥物和護(hù)膚品研發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)理論依據(jù)。

杭州斯達(dá)特 (www.starter-bio.com)志在為全球生命科學(xué)行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的抗體、蛋白、試劑盒等產(chǎn)品及研發(fā)服務(wù)。依托多個開發(fā)平臺:重組兔單抗、重組鼠單抗、快速鼠單抗、重組蛋白開發(fā)平臺(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通過歐盟98/79/EC認(rèn)證、ISO9001認(rèn)證、ISO13485。

- 人類癌癥中TERT轉(zhuǎn)錄激活及端粒酶活性激的機(jī)制:老演員與新角色

- 角蛋白的基因結(jié)構(gòu)、中間絲特性、表達(dá)模式及其與皮膚病癥的關(guān)系

- Ni/光氧化還原雙催化助力構(gòu)建Csp2-Csp3鍵

- 細(xì)胞角蛋白標(biāo)記物在肺癌、間皮瘤和胸腺瘤診斷中的應(yīng)用

- 霍亂毒素的結(jié)構(gòu)、功能和致病機(jī)制及在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

- 使用Streptozotocin構(gòu)建大小鼠糖尿病模型的機(jī)制及其應(yīng)用案例

- 微生物快速檢測方法分類介紹

- 趨化因子Chemokines的分類結(jié)構(gòu)、功能及在臨床中的應(yīng)用