病料采集

病料,是在進行疾病診斷或檢疫時,從患病個體采集的可供檢測分析的材料樣品。病料采集是否得當,直接關系到檢驗結果是否正確。有時對不同疾病要采集不同的樣品,差異很大。1、采集病料時應遵循如下原則

(1)適時采樣:根據檢測要求、檢測對象和檢驗項目的不同,選擇適當的采樣時機十分重要。樣品是有時間要求的,應嚴格按規定時間采樣;有臨床癥狀需要做病原分離的,樣品必須在病初的發熱期或癥狀典型時采樣;病死的豬應立即采樣,最長不能超過6小時。

(2)合理采樣:根據診斷檢測要求,除嚴格按照規定采集各種足夠數量的樣品外,不同的疫病所需檢測的樣品有所區別,應按可能的疫病側重采集。對于未能確定為何種疫病時,應全面采集。數量除滿足診斷檢測的需要,還應留有余地,以備必要時復檢使用。

(3)典型采樣:選取未經治療、癥狀最典型或病變最明顯的病例,如果有并發癥,還應兼顧進行采樣。

(4)無菌采樣:采集的檢驗樣品除供病理組織學檢驗外,還供病原學與血清學檢驗,所以必須無菌操作采樣,采樣用具、容器均須滅菌處理。尸體剖檢需采集樣品的,先采樣后檢查,以免人為污染樣品。

(5)樣品處理:采集的樣品應一種樣品一個容器,立即密封,根據樣品的性狀及檢驗要求不同,做暫時的冷藏、冷凍或其他處理。供病毒學檢驗的樣品,數小時內要送到實驗室,只做冷藏處理,超過數小時的應凍結處理。凍結方法:可將樣品放入-30°C冰箱內凍結,然后再裝入有大小冰塊或干冰的冷藏箱內運送;也可將裝入樣品的容器放入隔熱保溫瓶內,再放入冰塊,然后按100克冰塊加入食鹽約35克,立即將保溫瓶口塞緊。供細菌學檢驗或血清學檢驗的樣品冷藏送實驗室即可。

(6)安全采樣:采樣過程中,須做好采樣人員的安全防護,并防止病原污染,尤其必須防止外來疫病或重大疫病的擴散,避免事故發生。

(7)樣品包裝:裝盛樣品的容器可選擇玻璃或塑料的,可以是瓶子、試管或袋子。容器必須完整無損,密封不使液體漏出。裝供病原學檢驗樣品的容器,用前應徹底清洗干凈,必要時經清潔液浸泡,沖洗干凈后以干烤或高壓滅菌并烘干。如用塑料容器,能耐高壓的經高壓消毒,不能耐高壓的經EO熏蒸消毒或紫外線消毒滅菌后使用。

(8)迅速送檢:樣品經包裝密封后,必須盡快送往實驗室,延誤送檢時間,會影響診斷結果。供細菌檢驗、寄生蟲檢驗及血清學檢驗的冷藏樣品,必須在24小時內送到實驗室;供病毒檢驗的冷藏處理樣品,須在數小時內送達實驗室,經凍結的樣品須在24小時內送到,24小時內不能送到實驗室的,需要在運送過程中保持樣品處于-20°C以下。

2、病料的采取方法

(1) 膿汁——先將表面流水線,然后以滅菌注射器或吸管抽取深部的濃汁;若是開口化膿灶或皮膚,粘膜表面化膿,可用滅菌棉拭子浸沾膿汁后,放入試管中。

(2)內臟器官——采取心、肺、肝、脾,腎等有病變的組織及其淋巴結,無病變時也要采取,無菌剪取1-2cm大的方塊,分別裝入滅菌容器內。

(3)血液——要全血時,無菌采取血液10m,立即注入盛有含0.5%肝素溶液0.1ml或5%檸檬酸鈉液1ml的滅菌試管內,并立即混合均勻。要分離血清時,將無菌采取的血液直接注入滅菌試管,待血液自然凝固后分離血清。從尸體采取血液時,可用滅菌注射器或吸管從右心房抽取。

(4)皮膚和粘膜——采取病變局部的皮膚和粘膜及其所屬淋巴結,放入甘油鹽水溶液中。

(5)腦和脊髓——無菌采取腦的脊髓約1-2cm大的方塊,放入甘油鹽水溶液中。

(6)膽汁——用滅菌注射器抽出后放入滅菌試管中。

(7)腸和胃——剪取有病變的部位一段或一塊。也可將腸管一段(約6-8cm)用線扎緊兩端后剪下送往實驗室。

(8)糞便——可用棉拭子插入肛門沾取,或撲殺病畜后由腸管采取,立即放低溫條件下保存。

(9)乳汁——先用消毒藥液洗凈乳頭及其附近,棄去最初擠出的幾滴乳汁,然后采取乳汁約10ml放入滅菌試管內。

(10)流產胎兒——可將整個胎兒用塑料薄膜包緊,裝入箱中送檢。

(11)小動物、禽和魚等,可按上述流產胎兒方式整體送檢。在距離實驗室很近,又有隔離運輸條件時,也可將發病小動物直接送檢。

3、病料的處理

(1)初步觀察:

采集的病料,在接種培養前,應對其性狀進行觀察,例如:是否膿性帶血或腐敗,有何異味,并作記錄。各種病料在分離培養前均應制備一張涂片,作革蘭氏染色、鏡檢,以了解細菌的形態,染色特性,并大致估計其含菌量。通過肉眼觀察和顯微鏡下看到的結果,對病料中可能含有的病原菌作最初步的估價。

(2)處理判斷:

如果病料是病變組織,又是用無菌方法采集的,在接種前一般無需作特別處理。

但如果病料被雜菌污染嚴重,則需根據要分離的病原菌的特性,采用一些對病原菌無害,但對雜菌有殺滅或抑制作用的方法,以抑制雜菌生長。

⚪例如從糞便中分離沙門氏桿菌,可將糞合接種于Na2SeO3肉湯中,作增菌處理。在這種培養基中,其它雜菌被抑制,而沙門氏桿菌則能自由繁殖。

⚪又如,分離布魯氏桿菌、胎兒彎曲桿菌、炭疽桿菌、副結核桿菌可用選擇性抗菌瓊脂。分離鏈球菌和豬丹毒桿菌用疊氮鈉結晶紫血瓊脂等。

⚪如果從腸道內容物或從污染有不產生芽胞的雜菌培養物中分離能形成芽胞的細菌(如魏氏梭菌,破傷風梭菌等),可將病料在80℃加熱15分鐘,以殺死不形成芽胞的雜菌,取此材料再接種培養基,即容易獲得純培養物。

⚪如有些病料(奶,尿等)含菌太少,則應先作集菌處理,然后接種,以提高檢出率,其集菌方法有離心法和過濾法。離心法取沉淀物作培養物,過濾后取沉積于濾板上表面的病料作培養。

⚪還有些細菌往往在細胞漿內集結成團,在它們所形成的病灶中含菌較少,遇到這種情況,可將病料組織磨碎,制成乳劑,加入酶、酸或堿,消化組織,使菌團散開,然后離心,收集沉淀物作培養(如從腸粘膜分離副結核桿菌即用此法)。

細菌的接種

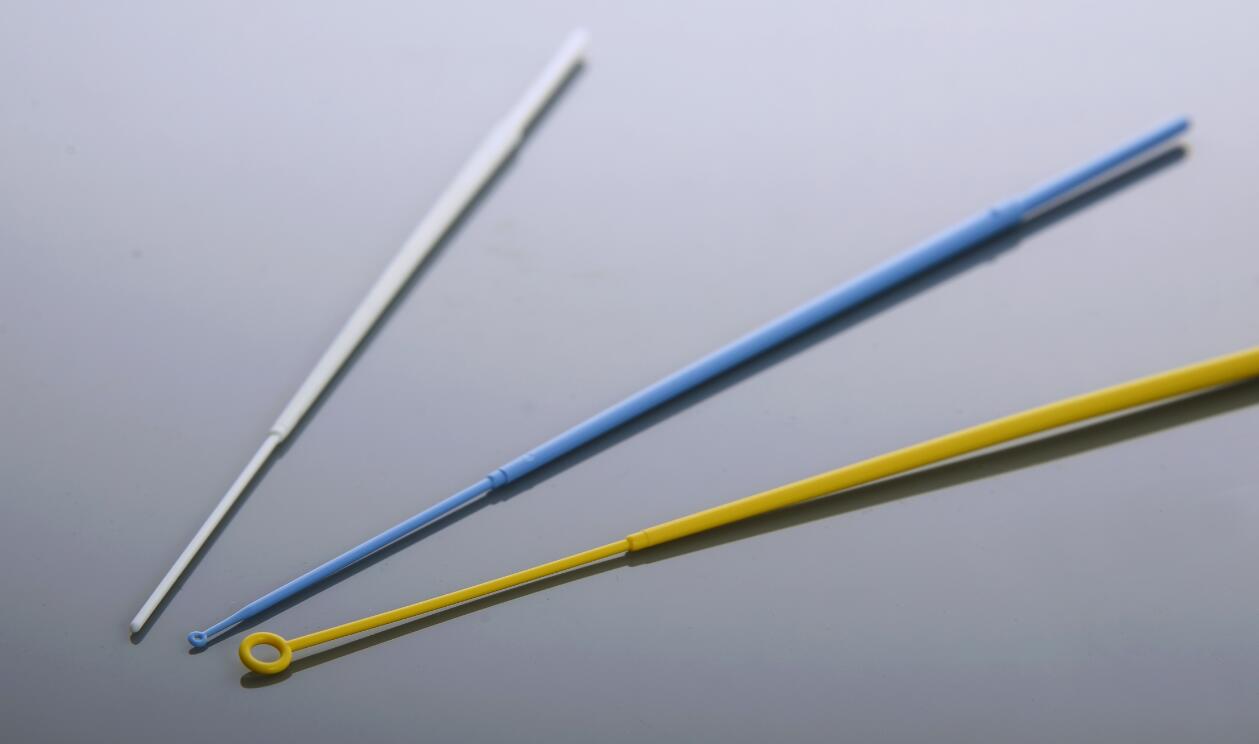

細菌分離培養的基本條件包括接種用具(接種環、接種針)、培養箱、培養基,以及無菌室和超凈工作臺等。1、接種用具

耐思 1ul/10ul 接種環、接種針

包括接種環和接種針兩類。接種環用來挑取標本、菌液及平板劃線等。接種針則用來挑取單個菌落,穿刺高層瓊脂等。

接種環(針)由環(針)、金屬柄和絕緣柄3部分組成,環(針)一般采用鉑絲制作最佳,其硬度適宜,易于傳熱,火焰滅菌后冷卻快,經久耐用。但因其價格昂貴,目前多用電熱(鎳)絲及一次性塑料接種環代替。

接種環的直徑一般為2~4mm,長5~8cm,定量接種環容量為1/300ml、1/200ml、1/100ml,用于定量培養。

2、培養箱

(1)普通培養箱,可自動調節培養溫度(一般為35~37℃),用于培養普通需氧或兼性厭氧菌。

(2)二氧化碳培養箱,可自動調節二氧化碳濃度(一般為5%~l0%)和培養溫度,用于分離培養嗜血桿菌和奈瑟菌等生長時需二氧化碳的細菌,尤其是初次分離培養時。如無二氧化碳培養箱時,也可用燭缸法代替。

(3)厭氧袋、厭氧罐(盒)和厭氧手套箱用于分離培養厭氧菌。厭氧袋為透明的、不透氣的塑料袋。厭氧罐為密封的塑料或玻璃罐(盒),可用物理或化學方法去除袋、罐中的氧氣,達到無氧狀態。厭氧手套箱則可通過換氣裝置快速達到、持續保持無氧狀態,并自動調節培養溫度,還可通過手套在箱內進行分離接種、生化鑒定等操作。

3、培養基

耐思 500ml/1000ml 試劑瓶

培養基(culture medium)是由人工方法配制而成的,適合微生物生長繁殖使用的混合營養物制品。適宜的培養基不僅可用于細菌的分離純化培養、傳代、菌種保存,還可用于研究細菌的生理、化學特性,是對病原菌分離鑒定的重要環節和必不可少的手段。培養基按其性狀分為固體、半固體和液體培養基;按其用途分為基礎、營養、選擇、鑒別和特殊培養基。

(1)基礎培養基(based medium) 含有基礎生長所需的基本營養成分,最常用的是肉浸液,主要成分含牛肉浸液和蛋白胨。基礎培養基廣泛用于細菌的增菌、檢驗,也是制備其他培養基的基礎成分。

(2)營養培養基(nutrient medium) 在基礎培養基中加入葡萄糖、血液、生長因子等特殊成分,供營養要求較高的細菌和需要特殊生長因子的細菌生長。最常用的是血瓊脂平板、巧克力平板等。

(3)選擇培養基(selective medium) 在培養基中加入選擇性抑制物質,有利于目的菌的檢出和識別,而抑制其他非目的菌。例如,麥康凱瓊脂平板可以抑制球菌及革蘭陽性桿菌生長,有利于腸道菌生長,稱弱選擇性培養基;SS瓊脂平板除有上述作用外,還可抑制腸道非致病菌的生長,故稱強選擇性培養基。

(4)鑒別培養基(differential medium)利用細菌分解糖類和蛋白質的能力及其代謝產物的不同,在培養基中加入特定的作用底物和指示劑,用于觀察細菌各種生化反應,以鑒別和鑒定細菌。例如糖發酵管、克氏雙糖鐵瓊脂(KIA)、伊紅-亞甲藍(美藍)瓊脂等。

(5)特殊培養基(special medium) 包括厭氧培養基和細菌L型培養基等。前者是培養專性厭氧菌的培養基,除含營養成分外,還加入還原劑以降低培養基的氧化還原電勢。后者是針對細胞壁缺損的細菌L型,由于胞內滲透壓較高,故培養基必須采用高滲低瓊脂培養基。

細菌的分離

為了從臨床標本中分離出病原菌并進行準確鑒定,除選擇好合適的培養基外,還要根據待檢標本的來源、培養目的及所使用培養基的性狀,采用不同的接種方法。

耐思 細菌皿

底部3/6/9/12點處有數字標記,方便確定細菌位置

1、平板劃線分離法

使標本或培養物中混雜的多種細菌在培養基表面分散生長,各自形成菌落。一般要求單個菌落是一種細菌的純培養。但很多情況下單個菌落并非只有一種細菌,特別是標本直接劃線的開始區域生長的單個菌落分離結果不純,一般選擇菌落形成較稀少區域的單個菌落,必要時先稀釋標本再劃線。待菌落長出后,挑選單個菌落,轉種到另一培養基中,繼續實驗。平板劃線法可分為以下幾種:

(1)分區劃線法——此法多用于糞便等含菌量較多的標本。先將標本均勻涂于平板表面邊緣一小部分(第1區);然后燒灼接種環,將環通過第l區3~4次,連續劃線(為第2區);依次劃3、4區。平板上每區的細菌數會逐漸減少,直至分離出單個菌落(圖5-4)。

(2)連續劃線法——本法一般用于接種含菌數量相對較少的標本或培養物。先將標本均勻涂布于平板邊緣一小部分,并由此開始,在平板表面連續劃線并逐漸下移,直至劃滿平板表面。

(3)棋盤格劃線法——此法多用于含菌量較多的臨床標本,如痰、糞便等標本的初代分離培養。其優點是整個平板的3/4~4/5區域(即棋盤格范圍)均為有效分離區。將標本涂布于平板約1/5處,接種環經火焰滅菌后,自原處做平行劃線5~6條。接種環燒灼后冷卻,劃垂直線5~6條,形成正方形格;再以同法劃兩排斜線,使呈棋盤形。

2、斜面接種法

該法主要用于純種增菌及保存菌種。挑取單個菌落從斜面底部自下向上劃一條直線,再從底部開始向上劃曲線接種,盡可能密而勻,或者直接自下而上劃曲線接種。

3、液體接種法

以接種環沾取菌種,傾斜液體培養管,在液面與管壁交界處研磨接種物(以試管直立后液體應淹沒接種物為準)。多用于普通肉湯、蛋白胨水等液體培養基的接種。

4、穿刺接種法

此法用于保存菌種、觀察動力及某些生化反應。以接種針挑取細菌培養物,插入半固體培養基的中央,穿刺至培養基底部,然后沿原穿刺線退出接種針。其他操作與斜面接種類似。

5、傾注平板法

取純培養物的稀釋液或原標本,混勻于已融化并冷卻到50℃左右15ml的瓊脂管中,無菌法傾注于無菌平皿,凝固后培養,進行菌落計數。該法適用于兼性厭氧菌或厭氧菌稀釋定量培養,也用于飲料、牛乳和尿液等液體標本活細菌計數。

注意事項

1、細菌室注意事項(1)細菌室必須經常保持整潔,裝有供空氣消毒的紫外線燈,每天開始工作前,照射20分鐘。入室前要著白大衣、戴帽子、口罩,并做好實驗前的各項準備工作。必須進行登記、編號后才能進行檢驗。

(2)實驗用具用完后一律放回原處,已污染的用具應立即置5%的來蘇兒罐或燒灼后再行高壓滅菌。未污染之紙繩、火柴桿等應集中扔在污物桶內。

(3)分離的一類或二類菌種,除按衛生部1985年頒發的《中國醫學微生物菌種保藏管理辦法》執行外,未經領導批準,不得帶出實驗室或擅自處理。

(4)工作人員進入實驗室不得攜帶書籍和資料,實驗室其他特件在保證不污染、安全的前提下方可帶出。

(5)應在指定房間進行強毒操作或感染動物。實驗者除著白大衣外,要著前掛,戴口罩、眼鏡、膠皮手套和穿膠鞋,工作結束后應徹底消毒。

(6)在操作污染材料時,如有事故發生(如打破平皿、注射針頭脫落噴出感染材料等),所有被污染的物品及工作人員不得擅自離開原地,應就地呼喚他人徹底消毒后方可離開原地。

(7)工作人員于操作中感染病原菌或認為可能感染時,必須立即報告領導,盡速采取預防或隔離治療等措施。

(8)一類病原菌檢驗必須在強毒室操作,操作此類細菌應由實際工作3年以上的細菌檢驗人員擔當,操作時應當有兩名以上人員。

(9)細菌檢驗操作必須嚴格遵守有關制度及操作規程,加強消毒和無菌觀念,以免發生意外。

2、操作注意事項

(1)由被檢驗標本或培養物中取材觀察細菌形態時,必須使用接種環。接種環系采用一段長約5~8cm硬度適中的鎳質電阻絲或特制鉑絲,安置在一金屬或玻璃棒上制成。無環者則稱接種針。

(2)接種環或接種針每次使用前后,均須火焰滅菌。即在乙醇燈火焰上徹底燒灼1次,金屬棒或玻璃棒部分亦須轉動著通過火焰3次,用后燒灼時,先將近環處鎳絲置于火焰中,使熱導向接種環,如直接將環燒灼,則環上殘余菌液可因突然受高熱而爆烈四濺,有傳染危險。待環上菌液蒸發干涸后,再將接種環以垂直方向于火焰中燒灼滅菌,最后再將金屬棒或玻璃棒部分往復通過火焰。接種針用后滅菌時與接種環同。

(3)接種環(針)經火焰后,需待冷卻后再沾取標本或放置于工作臺上,以防燙死微生物和燒損桌面。

(4)由培養基或試管培養物中沾取標本時,培養瓶口、試管口在打開后及關閉前,應于火焰上通過1~2次,以殺死可能從空氣中落入的雜菌和由培養物而來的致病菌。打開瓶塞或試管塞時,應將棉塞上端夾于手指間適當的位置,不得將棉塞任意放置別處。

(5)不染色標本和染色標本觀察后,應立即投入消毒液內滅菌。

(6)使用過玻片,務須徹底消除玻片上的染色細菌后再用,否則再次使用時可能做出錯誤診斷。

您可以直接撥打咨詢熱線或添加QQ(3061886075)在線咨詢,或留言給我們,謝謝!

工作時間AM8:00~PM16:30(周一至周五)

電話:+86-510-6800 6788

郵箱:info@nest-wuxi.com

地址:江蘇省無錫市錫達路530號

工作時間AM8:00~PM16:30(周一至周五)

電話:+86-510-6800 6788

郵箱:info@nest-wuxi.com

地址:江蘇省無錫市錫達路530號

手機版:細菌的采集與培養

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com